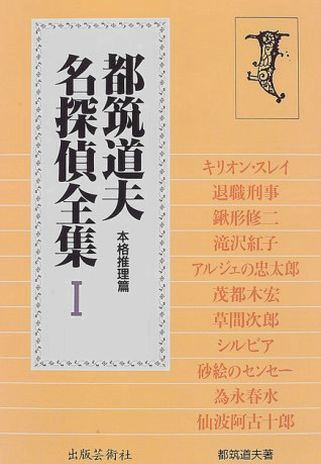

ツイッターで都筑道夫さんの著書が紹介されていたので、興味を持ち、私も早速読んでみることに。まずはどんな感じかを知りたいので図書館の棚に並んでいた「黄色い部屋はいかに改装されたか?増補版」と「都筑道夫名探偵全集 1」を借りてきました。

とりあえずには「都筑道夫名探偵全集 1 本格推理篇」がおすすめ

まず「黄色い部屋はいかに改装されたか?増補版」は、都筑道夫が、古典から現代ミステリーまで、推理小説の本当の面白さを論じ、各界のクリエイターに多大な影響を与えた評論の名著です。

タイトルはガストン・ルルーの「黄色い部屋の謎」からきているようです。密室ミステリの金字塔にして、世界ベストテンの上位に選ばれる名作中の名作ということですが、私は読んだことがないので、またまたこちらも読みたい本リストへ追加です。もう収集つかなくなってきました(泣)

「黄色い部屋はいかに改装されたか?増補版」は、ちょこちょこ読み勧めていますが、これはじっくり読みたいので手元に置いておきたい誘惑と戦っているところです。ちょっとお高めなので、他の作品を読んでもう少しミステリマニアになってからでもいいかも?ということで、しばらくは保留で。というか、何を読んでも手元に置いておきたくなるので、最近古本屋さんでも開こうかと、ふと考えてしまいます。

そして、「都筑道夫名探偵全集 1 本格推理篇」は、都築道夫さんが創造した11人の名探偵が登場する短編集です。各探偵の特徴が分かる作品集となっています。

《収録作品》

八階の次は一階「キリオン・スレイの生活と推理」

理想的犯人像「退職刑事」

亭主がだんだん増えてゆく「西洋骨牌探偵術」

電話ボックスの死体「全戸冷暖房バス死体つき」

「殺人事件」殺人事件「妄想名探偵」

金田一もどき「名探偵もどき」

午後五時に消える「草間次郎少年の事件簿」

宝探しをするシルビア「泡姫シルビアの華麗な推理」

天狗起し「なめくじ長屋捕物さわぎ」

羅生門河岸「春色なぞ暦」

えげれす伊呂波「新 顎十郎捕物帳」

現在「亭主がだんだん増えてゆく・西洋骨牌探偵術」まで読み終えたところですが、ストーリーはとても読みやすく、そして探偵のキャラクターも面白いです。短編ということもあるからかもしれませんが、まだまだミステリー初心者な私でも、気後れすることなく楽しめます。ここに出てくる探偵が活躍する他の作品も読みたくなりました。

ちなみにこの「都筑道夫名探偵全集 1」には「本格推理篇」という副題がついていますが、「都筑道夫名探偵全集〈2〉ハードボイルド篇」というのもあるので、次はこちらを借りる予定です。

さて、都筑道夫さんですが、小林菖夫、淡路瑛一、柴田梅玉、伊藤照夫など多数のペンネームもあるそうです。

早川書房で『エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン』の編集長を務められたり、ハヤカワ・ミステリで英米の新作を紹介されたり、福島正実さんとともに「ハヤカワ・ファンタジー」(のちに「ハヤカワSFシリーズ」)を立ち上げられた方です。

2001年には「推理作家の出来るまで」で第54回日本推理作家協会賞(評論その他の部門)を受賞、2002年には第6回日本ミステリー文学大賞を受賞されています。ちなみに「日本ミステリー文学大賞」とは、光文文化財団が主催の、推理小説の発展に貢献のあった作家・評論家に贈られる賞です。

都筑道夫さんの他の有名な作品に、主人公を「きみ」という二人称で扱い、自分が自分として扱われなくなった男の焦燥を描く『やぶにらみの時計』や記述者が探偵・犯人・被害者という一人三役に挑戦し、束見本に書かれた手記という形態をとる『猫の舌に釘を打て』、正体を隠した執筆者二人が一章ごとに分担して執筆するという形式をとった『誘拐作戦』、作中作として翻訳風ストーリーが並行して語られる『三重露出』など、タイトルからしてとても興味深い作品があるので、こちらもぜひとも読んでみたいと思います。

短編ミステリのすすめ

大人になってから、あまり短編のミステリを読むことがなかったのですが、今回この「都筑道夫名探偵全集 1」を読み始めてから、改めて短編というのもいいなぁと思いました。短編ものはあっという間に終わる物語に物足りなさを感じる気がしていたのですが、都筑道夫さんの作品を読むとそんなことを感じることもなかったです。

さらにたまたま図書館で同時に借りた、本格ミステリ作家クラブの傑作選「法廷ジャックの心理学 本格短編ベスト・セレクション (講談社文庫) 」も、1作目の柳広司さん作「熊王ジャック」からとても面白くて、短い物語でこんなに満足できる作品ってあるんだな、と再認識しました。

なかなか本を読む時間を取れなくてもちょっとした時間にストーリーが完結するというのもとても魅力的だし、これを機会にもっといろいろ短編の物語も読んでみようと思いました。